大規模避難訓練は、地域の住民が、地区災害対策本部を立ち上げて、宝塚市からの指示のもと、

中山台ニュータウンエリアにある、4つの指定避難所・福祉避難所・予備避難所を一斉に開設する訓練です。

市と地域を結ぶ地区災害対策本部は、大規模災害発生時、被害状況の把握や、安否確認、不足物資の供給などにおいて、

地域の情報を取りまとめて宝塚市災害対策本部に提供するという、大きな役割を担います。

避難者受付リストを参加者に作成して頂きます。

このリストは、訓練時の参加数をいち早く把握するために使います。

その数の推移はデータとして整理し、今後の活動に役立てます。

会場に避難して来られた方の中から、配慮が必要な方、あるいは要配慮者役をしていただく方を選び、会場内の一カ所に集合して頂きます。

その方たちは、要配慮者ですので、椅子をご用意して、座っていただきます。

そこへ行政の保健師さんが健康チェックに回ります。

健康チェックの結果を市の災対本部に連絡し、相談の上、福祉避難所へ搬送が必要な方を選び出します。

その後、福祉避難所から搬送のための車両が迎えにきますので、車両に乗り込んで、福祉避難所となった中山ちどりへ搬送されて頂きます。

搬送された方は、福祉避難所で、訓練を受けて頂き、終了後には、車両でご自宅付近までお送りいたします。

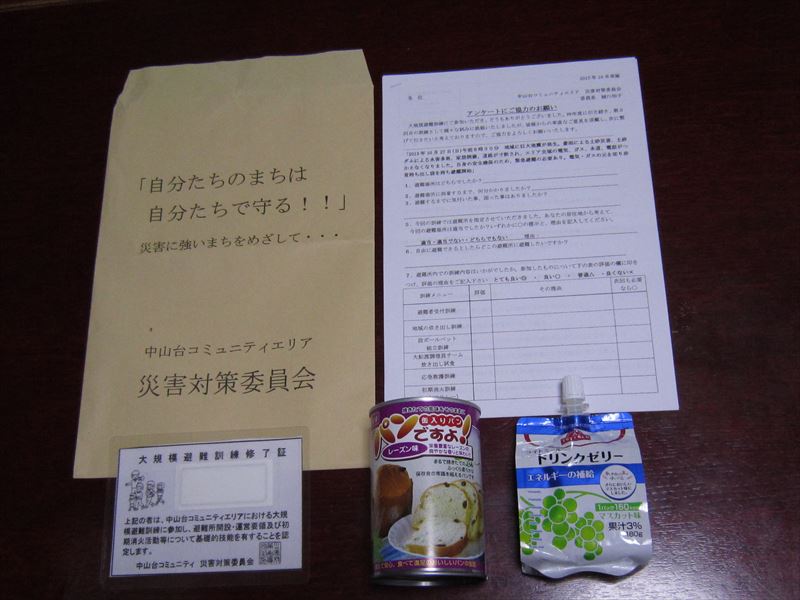

何人の方が参加されて、何人分を供給できるかわかりませんので、参加者数にあわせて配分をするトレーニングです。

アルファ化米 ⇒ 段ボールの箱1箱50人前

カレー ⇒ レトルトカレー

市が指定避難所や福祉避難所となる学校や事業所に配備したダンボールベッドの組立てを体験して頂きます。

本番でも使う大切な配備品なので、組み立てに使うのはメンディングテープのみ。

大切に扱いましょう。

避難所までいくことが出来ない特別な理由のある方が、事前に申し込んで、自宅で参加する訓練です。

避難所に集まった方の中から、捜索隊を結成して、ご自宅まで訪問します。顔をあわせて安否確認ができれば完了です。

ご本人の了承のもと、災害対策委員会の要援護者名簿に登録し、大規模災害時、行政・警察・自治会・民生にも開示して、安否確認に役立てます。

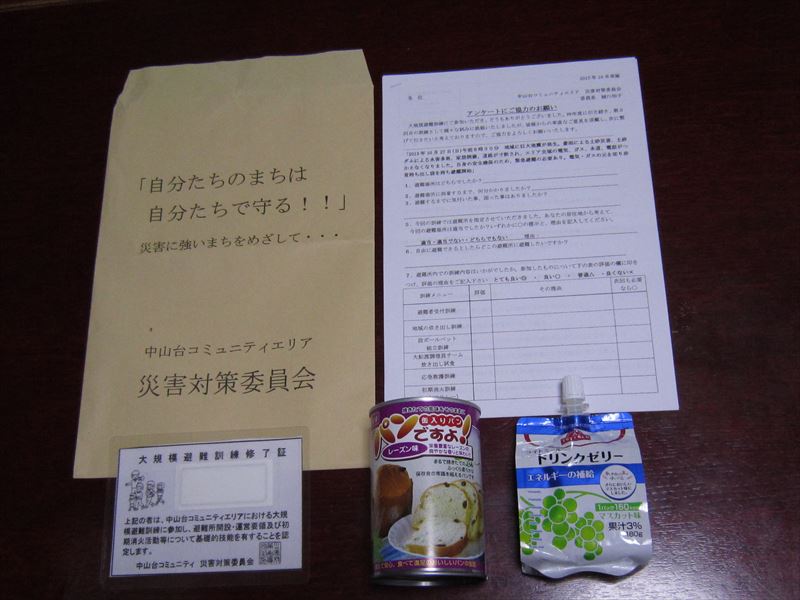

防災用品を展示します。

広島の土砂災害で役に立ったものを、近隣で購入して揃えました。

救急隊によるAED及び応急救護を体験して頂きます。

一人でも多くの方にご紹介して、トレーニングして頂きます。

「あっぱくん」を使用し、1会場20名~30名が同時に体験

消防職員が感震ブレーカーについての説明を、スクリーンを使って行います。

ご家庭で備えて頂きたい、感震ブレーカーや転倒防止グッズの見本を各会場で展示いたします。

市職員が、宝塚市の住宅耐震制度の説明を行います。

さらに、簡易耐震チェックのパンフレットを配布します。

転倒防止に役立つグッズを展示し、その必要性などを、災害対策委員が、説明します。

コープこうべ商品開発チームの方が、スクリーンを使って、ローリングストックによる備蓄方法を紹介し、簡単な避難食をそこで作って試食していただきます。

リュックに避難物資をいれて、その重さを体験するブースを開設します。

見本品の展示と、避難食の試食があります。

情報伝達手段として、固定電話や携帯電話が通じないことを前提に、トランシーバーでのやり取りを訓練します。

事前に、使用方法を練習していただく講習会を実施します。

本部とは、どのようにたちあがり、どのような構成で動き、どのように他の避難所と連携をしていくかを・・・・。

地区災対本部総務班は、物資・・・・・。

2015年12月6日(日)午前8時30分

震度6強の巨大地震発生

災害対策委員会緊急会議において、地区災害対策本部立上げを決定

大谷副委員長が本部長に就任

土砂災害警戒区域内の避難所・・・

坂道を上ることの辛さ・・・

避難時の課題は山積だが、参加者の団結力は抜群の避難所!!

市立中山台コミュニティセンター 北側駐車場にて

飲料水兼用耐震性貯水槽水出し訓練これまでの見学から実地へ一歩前進

コミセン スタッフが体験

この水出しができれば、飲料水が確保できます。

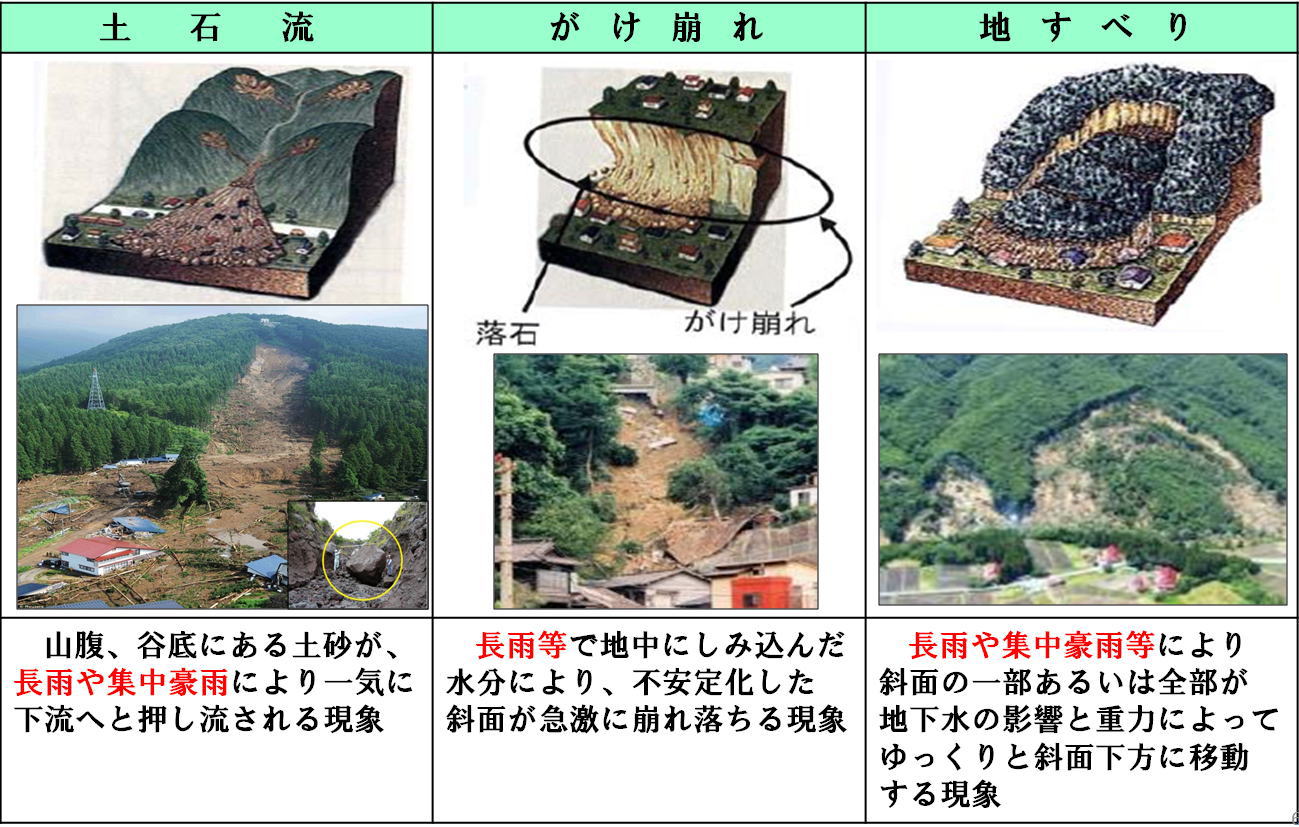

土石流、地すべり、がけ崩れなど、大雨の影響を受けて起こる自然現象により住民の生命・財産等に被害がでる災害をいう。